ついにこの日が来ました。

共通テストです!

ぐっすり眠れた人、ドキドキしてなかなか寝られなかった人もいたようですが、

朝、みんな笑顔で会場に入っていきました。

エールを送った私たちも安心しました。学生に間違えられた教員もいましたが・・・

明日も引き続き理系科目のテストがあります。

落ち着いて、今までやってきたことを信じて力を発揮してきてください!!

探究!

テーマ「エネルギー政策~安定供給と脱炭素社会実現の両立~」のもと、

2年連続での出場となった全国大会は、

1月12日(日)にオンラインで実施されました。

3・4年合同実施の総合的な探究の時間「エネルギー講座」に所属する3年生3名と4年生9名で構成された本校チームは、

「炭素税・GX移行公債等を財源とした再生エネルギー(山間部での耕作放棄地を利用した太陽光発電と臨海部での洋上風力発電)の拡大による地域活性」を掲げて、ディベートに臨みました。

全国大会は16チームがそれぞれ4ブロックに分かれて予選リーグを戦い、1位となったチームが決勝トーナメントに進みます。

試合開始は9時。本校チームは、修猷館高校(福岡)、熊本高校(熊本)、釧路湖陵高校(北海道)の3チームと試合を行いました。

各試合時間は45分。対戦相手はディベート部が多い中、本校チームもこれまで時間をかけて準備してきた成果を発揮して必死に食らいつき、どの試合も甲乙つけがたい白熱した試合となりました。すべての対戦が終了したのは17時。

本校チームは、修猷館高校チームに勝利したものの、1勝2敗で惜しくも予選リーグでの敗退となりました。

最初は緊張していた3年生も、他校との交流を楽しめるまでになりました。

今年の経験を来年に生かしてくれると思います。

ただいま4年生の各クラスでは、シクラメンを育てています。

このシクラメンは、今治南高校農業科の生徒さんが販売していたものです。担任たちが葉っぱの大きさや蕾の数などをじっくりチェックして選び抜き、各クラスに置きました。生徒たちは毎日の水やりを楽しみながら、可愛らしい花に癒されています。

果たして、どのクラスのシクラメンが一番元気に、美しく咲くのでしょうか。シクラメンと一緒にクラスの絆も育ちそうな、ちょっとしたクラス対抗戦。結果がどうなるか、みなさんもぜひ注目していてください!

1組:日当たり良好☀ 2組:可能性の塊です!

3組:みんなで名前を付けました(おしくらまんじゅう) 4組:優勝候補…⁉

今週末に大学入学共通テストが実施されます。

今日は、6年生を対象とした共通テスト激励会が行われました。

校長先生から応援ソングを紹介しての激励があり、学年主任からは平常心の大切さの再確認がありました。

今までの努力を信じて、全力で頑張ってください。

健闘を祈っています。

今日は後期生集会があり、4学年主任が講話を行いました。

自身の経歴のターニングポイントから、生徒へのアドバイスを二つ。

「今生きていることを大切にすること」

「独りになってみること」

生徒たちは、気持ちを新たに頑張ろうと考えていたように思います。

2025年 巳年 ダッピ―ニューイヤー

冬休み、三学期始まってすぐに入試でお休み、そして三連休。

休みモードを吹き飛ばし、寒さも何のその。部活動に頑張っている東校生です。

1~5年生の1・2・3時間目が課題テストや校内模試で、その後は平常授業に。

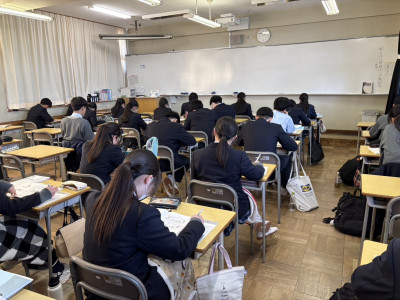

写真は、テストを受けている様子で、真剣に取り組む雰囲気に圧倒され、廊下から窓越しに撮影しました。

また、6年生は終日、平常授業を受けました。

そんな中でも、来週末に迫った共通テストへの最後の追い込みに待ったはありません。

写真は、リスニング問題の対策中のもので、入室しても誰一人として顔を上げることもせず、放送される英文に集中していました。

一人一人が「やった」だけの成果を勝ち取れることを願っています。

令和7年度入学者選考が実施されました。

朝は、雪がちらつくほどの厳しい寒さとなりました。

緊張した面持ちで教室へ入っていく小学生たち。この日の為に頑張ってきた成果を、十分に発揮できたでしょうか。

皆さんの入学を心待ちにしています。

今日は第3学期始業式が行われました。

表彰伝達式、前期生徒会役員任命式も行われ、凛々しい表情で登壇する姿が印象的でした。

本校生徒の今後益々の活躍を期待しています。

3学期も元気に楽しく、事故やけがのないように過ごしていきましょう!

23日(月)から始まった「ウインタースクール」も、今日が最終日。

今年最後の授業に生徒の皆さんは、真剣に取り組んでいました。

3学期開始は、1月8日(水)からのスタートです。

それまで、しっかりと休養を取り、体調管理に気を付けながら、家族での時間を楽しんでください。

それでは、皆さん、よいお年を・・・

ウインタースクールが、前期生は昨日まで、後期生は今週いっぱいあります。一生懸命学習に取り組んでいます。結果はあとからやってきます。頑張ってね。

今治西高等学校で、家庭クラブ役員研修会が実施されました。

開会行事の後、各校の家庭クラブ活動についての情報交換をし、その内容に応じた「かるたの読み札」を考えました。

その後、「クリスマスオーナメント」を製作しました。「ヒンメリ」という手法で、「幸せを願う光のモビール」として、暗く寒い冬に飾るクリスマス時期のインテリアとして一般的に知られています。生徒たちは、黙々と星の飾りを製作しました。

短い時間でしたが、楽しい研修会になりました。

ウィンタースクール、前期生は2日目、後期生は1日目でした。

今日はクリスマスイヴ。

校内にも、ちらほらクリスマスデコレーションが見られました。

きっと今夜のサンタさんからのプレゼントに期待しながら授業を頑張ったのでしょうね。

6年生は共通テストまで1か月を切りました。

寸暇を惜しんでみんな頑張っています。

体調に気を付けて万全の状態で当日を迎えられますように!

無事に2学期も先週の金曜日に終わりました。

今日からはウインタースクールが始まりました。

前期生は12/25(水)まで、後期生は12/27(金)までです。

しっかり頑張って、自分の力にしていきましょう。